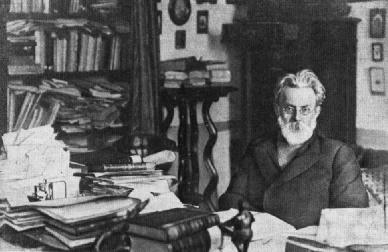

ВЛАДИМИР ВЕРНАДСКИЙ (1863-1945)

ОБЛИКИ ЛИЦ

Сомнение - великая сила, сомнение вызвало и создало то могучее, чудное знание, которое еще так мало доступно большинству человечества, но иной раз оно страшно тяжело ложится на отдельных лиц. Иной раз оно доставляет невыразимое удовольствие, но в другие минуты, когда беспощадно анализирует все созданные идеалы, когда всюду и везде все колеблет, оно давит, оно мучит. И в ту эпоху, какую нам приходится переживать временно, особенно тяжело должно быть действие сомнения. Приближается время, когда наука, когда знание человека достигнет многого, когда даст оно ясную цель жизни, но раньше, как все установится, страшно тяжело и трудно будет жить отдельным лицам, в такие переходные эпохи невыносимо больно бывает, оттого-то так много слабохарактерных, нервных лиц впадает в оптимизм или пессимизм, равно вредные, в сумасшествие, в грубый эгоизм и в ту "практичность", какая особенно вредна и особенно опасна; а еще стали появляться и признаки маниловщины (сюда и Толстой). Когда работаешь над каким-нибудь научным вопросом, в уме мелькают облики лиц, раньше над этим думавших, чувствуешь, точно какая-то неведомая, невидная цепь сильно связывает тебя с философом-греком, средневековым монахом, арабским врачом или одним из великих ученых последних трех столетий - над тем же вопросом они работали, думали, на каждом шагу видишь следы их работы, их мысли и только дальше продолжаешь их, а твоя мысль сливается с их мыслью, и все вместе является общей непрерывной работой к неясному, но всем нам понятному идеалу, куда мы все неуклонно, сильно стремимся. И это не только в общих вопросах, но и в частных случаях. В последнее время я начал работать над вопросом о связи состава тела с геометрической их формой и их оптическими свойствами, вопросом, который, думаю, послужит темою для моей магистерской диссертации. И вот в этом вопросе мне кажется, точно я живу в далеких странах, в далеких временах, точно моя мысль как-то тесно сплетается с мыслью стародавних эпох и людей. Представляется великий средневековый мученик науки Роджер Бэкон; пытливым умом он один из первых заметил постоянство формы горного хрусталя, этого окаменевшего льда, как тогда думали; но долго бесплодными были все попытки проникнуть глубже в этот вопрос, и только в ХVII столетии 3 человека сразу двинули вопрос по одной дороге, независимо друг от друга, и, мне кажется, точно их работу я продолжаю, точно тесно и сильно меня обхватили остатки их мысли, носящейся еще теперь в человечестве. Это были англичанин Роберт Бойль, датчанин Николай Стенон и итальянец Гульельмини. Один из величайших умов человечества, основатель современной химии Роберт Бойль в туманной Англии пытался понять все происходящее всеми доступными ему средствами, во всех отделах знания видны следы работы его ума; он пользовался и опытами, и наблюдениями, и вычислением; он пытался найти истину и путем онтологическим, и углублялся в дебри теологии, и всеми силами и на практике проводил в жизнь, что считал истинным. Работая над солями, он первый сделал важное обобщение о том, что каждому составу, по-видимому, соответствует своя особая форма; все философское значение этого обобщения, кажется мне, и теперь еще не понято как следует. В далекой Дании в это время был великий медик, так много сделавший для анатомии, - Стенон, судьба перенесла его в Италию, и здесь он, перейдя в католицизм, сделался вскоре кардиналом; он глубоко задумывался над всем, что видел кругом, и в своей знаменитой работе "О твердых телах" первый ясно указал историю земного шара, образование его поверхности etc., и здесь же он первый указал на правильность наружной геометрической формы тел, указал на общие законы симметрии, каким эта форма подчиняется, и дал, таким образом, новое указание на простоту основных положений разнообразных форм, такую простоту, какая позволяет нам в уме рисовать значительно раньше те фигуры, какие может образовать материя, значительно раньше, чем мы их видели. Путем вычисления мы находим, что такую или иную фигуру может дать твердая материя, а такую дать не может, и уже теперь мы имеем не один случай, когда блестяще оправдываются такие предсказания. В начале этого столетия немецкий ученый Науман начертил идеальную фигуру из 24 плоскостей, какая может быть найдена, и через 70 лет, года три тому назад была она найдена австрийцем Чермаком и т.п. Почти в одно время со Стено при одном из герцогских дворов Италии жил медик Гульельмини; он работал над разными солями. Мне представляется, как в далекой башне герцогского замка сидит, следя пытливо за начавшейся кристаллизацией, Джузеппе Гульельмини; его считают за колдуна, и масса готова была бы побить его как страшного преступника; в кабинете набросаны и фолианты, и кости, и чучела, а всюду кругом разные вещества, добываемые им с помощью приборов - прототипов наших нынешних химических орудий. И мне кажется, будто его непреклонное стремление узнать внутреннее строение вещества сообщило тем веществам, над которыми он работал, частичку его мысли, и оттого-то, кристаллизуя это вещество, мне так страстно хочется проникнуть поглубже внутрь, узнать, что там внутри происходит, почему и чем вызывается эта правильность формы. А с тех пор непрерывно, всюду, видна и чувствительна работа массы лиц...

А если взять оптические свойства, то тесно и сильно связывают они меня с нынешними, средневековыми, древними учеными и с теми первыми пытливыми умами, которых поражала радуга и которые создали начало мифологии - это начало религии. Всюду, всюду непрерывная цель, всюду, всюду живешь в разных эпохах, в разных обстоятельствах, в разных странах, и такая тесная, такая глубокая является связь со всем человечеством, со всем земным шаром, а следовательно, и дальше, со всей Вселенной...

И такую же цельную, ясную цель жизни, цель деятельности на пользу людей, на достижение известного идеала, я думаю, даст наука. Она должна дать такую цель, которая бы вполне удовлетворяла скептический ум, чтобы сомнение свободно здесь гуляло, а цель оставалась. В религии исключается сомнение, и потому она так мертва по своим положительным результатам, в философии одно сомнение царствует, но, кроме него, целый ряд ложно установленных, вследствие недостатка знания, перегородок, а только в одной науке есть полная свобода сомнению наряду с положительными результатами. Здесь сомнение - сила созидающая.

1886

Из письма В.И.Вернадского Н.Е.Старицкой. Печатается по кн.; В.И.Вернадский. Письма Н.Е.Вернадской. 1886-1889. М., 1988, с. 58-60.

"Мы - одно из звеньев гармонии..."

Ученые - те же фантазеры и художники; они не вольны над своими идеями; они могут хорошо работать, долго работать только над тем, к чему лежит их мысль, к чему влечет их чувство. У них идеи сменяются; появляются самые невозможные, часто сумасбродные; они роятся, кружатся, сливаются, переливаются. И среди таких идей они живут, и для таких идей они работают; они совершают много сравнительно механической, временно нужной работы, но удовлетворить их она не может. Не может удовлетворить вольную душу художника составление рисунков для каких-нибудь народных изданий, не может удовлетворить ученого работа над каким-нибудь вопросом, который кажется теперь нужным и необходимым. Есть общие задачи, которые затрагивают основные вопросы, которые затрагивают идеи, над решением которых бились умы сотен и сотен разных лиц, разных эпох, народов и поколений. Эти вопросы не кажутся практически важными, а между тем в них вся суть, в них вся надежда к тому, чтобы мы не увлеклись ложным каменьем, приняв его за чистой воды бриллиант.

Один из таких вопросов теперь мучит, всюду преследуя меня; он снится мне во сне, он видится мне на каждом шагу; он рисуется мне в туманных образах моей необузданной фантазии. По природе я мечтатель, и это опасная черта; я вполне сознаю, что я могу увлечься ложным, обманчивым, пойти по пути, который заведет меня в дебри; но я не могу не идти по нему, мне ненавистны всякие оковы моей мысли, я не могу и не хочу заставить их идти по дорожке, практически важной, но такой, которая не позволит мне хоть несколько более понять те вопросы, которые мучат меня. Знаешь, нет ничего сильнее желания познания, силы сомнения; знаешь, когда при знании фактов доходишь до вопросов "почему, отчего", их непременно надо разъяснить, разъяснить во что бы то ни стало, найти решение их, каково бы оно ни было. И это искание, это стремление есть основа всякой ученой деятельности; это только позволит не сделаться какой-нибудь ученой крысой, роющейся среди всякого книжного хлама и сора; это только заставляет вполне жить, страдать и радоваться среди ученых работ, среди ученых вопросов; ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища ее, но мне важно найти и если не найти, то стремиться найти ее, эту правду, как бы горька, призрачна и скверна она ни была!

Мы знаем только малую часть природы, только маленькую частичку этой непонятной, неясной, всеобъемлющей загадки. И все, что мы ни знаем, мы знаем благодаря мечтам мечтателей, фантазеров и ученых-поэтов; всякий шаг вперед делали они; а массы только прокладывали удобные дорожки по первому проложенному смелой рукой пути в дремучем лесе незнания. Я вполне сознаю, что только немногим из мечтателей удалось чего-нибудь добиться, и потому я говорю, что, может быть, я никуда не гожусь, и почему у меня являются дни отчаяния, дни, когда я вполне и мучительно больно сознаю свою неспособность, свое неуменье и свое ничтожество. И тогда я не хочу быть ученым, я стремлюсь к другой деятельности, но и ее я рисую бурной, блестящей, иногда печальной, но бурной и огромной, потому что и в этих сомнениях я все же остаюсь тем же бедным мечтателем-сумасбродом. Часто все во мне клокочет, рвется, мне хочется высказать все, что волнует и мучит меня, а я не имею сил и возможности, у меня нет способности высказать ясно всем и каждому, что так ясно, рельефно и, казалось бы, полно я вижу в своих образах фантазии. И тогда становится еще тяжелее... Но бывают другие минуты, когда сильно и смело рвешься вперед, когда видишь, понимаешь все, что казалось раньше непонятным и недостижимым; тогда является вера в себя; тогда чувствуешь какую-то особую живую силу в себе, чувствуешь ясно связь свою со всеми, что было и жило раньше, что работало на том же пути, чувствуешь ясную, непонятную, невыразимую словами связь с тем, что будет работать на том же пути много позже... Но всегда у меня являлась одна мысль, и она разбивала все: никогда не сумел ты доказать, что то, что ты в эту минуту чувствуешь, не самообман, а правда. Не вернее ли, что это одно самовозвеличение, а не действительная сила, не настоящее чувство ее, этой силы. И все разлетается... Я хочу понять те силы, какие скрываются в материи, я хочу узнать те причины, которые заставляют ее являться в тех правильных, математически гармоничных формах, в каких мы всюду видим и чувствуем ее. И одно из звеньев этой гармонии материи - мы сами и все живые существа.

1887

О НАУКЕ и моральных ценностях

В различных формах научных законов мы видим выражение одной и той же научной истины, в различных оправданиях научной работы как цели жизни мы видим проявление единой науки как всем обязательной единой формы искания научной истины.

И поэтому здесь мы встречаемся, может быть, с единственным случаем в области моральных ценностей, где может быть получено непреложное, почти достоверное оправдание нашего поведения, цели жизни.

В старинном прекрасном мифе, ярко захваченном в художественном воссоздании Лессингом, свободно и глубоко мыслящий мудрец Натан проводит мысль, что каждая религия может захватывать в своём различном содержании зерно одной и той же истины или одинаковым образом её не иметь. В науке, в многообразном выражении одного и того же явления, мы имеем всю истину, этому явлению свойственную.

Наука даёт нам возможность найти незыблемую и прочную опору жизни не только в своих результатах, достижениях научной работы, в научных истинах, но и в самом процессе научной работы, в вызванных научными исканиями построениях нашего жизненного пути. Для этого мы должны научной мыслью охватить самый процесс научной работы, поставить в научном обосновании вопрос о её целях и её задачах.

Итак, для чего и почему мы ведём научную работу и как должна меняться наша научная работа в вихре политических, социальных, национальных потрясений? Должна ли она вообще меняться?

Я думаю, что она меняться не должна. Её задача глубже и шире. В изменчивом бурном потоке переживаемой нами мировой катастрофы, где, как щепка, несётся человек и где рушились и пошатнулись вековые и новые устои, наш устой – научная деятельность – остался нетронутым. Пошатнулись и требуют пересмотра и изменения из глуби веков подымающиеся выражения задач человеческой деятельности, даваемые религией; пошатнулись и требуют пересмотра и изменения создания новых веков, ещё недавно казавшиеся столь могучими идеалы различных форм социализма и социальных учений, но остались прочными и не сдвинулись с места, выросли и углубились в буре и натиске те цели жизни, какие наука даёт своим служителям. В натисках бури нашей жизни эта точность научной работы среди крушения и изменения других целей жизни заставляет всех, кто стал в ряды научных работников, крепче, смелее и решительнее идти по выбранному ими пути искания научной истины – как по пути, оправданному жизнью.

Мы должны сейчас ясно сознавать, что в трудный момент – общего крушения и пересмотра устоев жизни – мы сохранили свой устой незыблемым и нетронутым. Жив и силён наш устой. Он оправдан жестокой пробой переживаемого времени.

Но не только он оставлен нерушимым. Оправдалась и его моральная ценность. Ибо и теперь среди катастрофы неизменно можем мы ответить по прежнему на вопрос, который ставит нам наше сознание, о моральной ценности научного творчества. Для чего нужна научная работа, чем оправдывается научная деятельность?

На эти вопросы, т. е. на вопросы о научной работе как цели жизни – в общих и широких чертах – в зависимости от моральных типов человеческой личности, человечество дало три ряда и типа ответов. Жизнь имеет ценность как искание истины, достижение наибольшего проявления человеческой личности, её блаженства или её раскрытия. Жизнь человека имеет значение как облегчение страданий окружающих, служение ближнему, проявление чувства любви и сострадания. Наконец, третье – жизнь имеет значение как проявление нравственного закона справедливости, устройства жизни личности в обществе, построенном на нормах нравственного закона. В науке и религии, в философии и социальных исканиях мы видим проявление этих трёх различных попыток оправдания жизни, и только этих трёх.

Несомненно, в смене веков в человеческом сознании не раз будут меняться в дальнейшем формы ответа на эти вопросы. Но сейчас, в данный момент, когда пошатнулись другие устои жизни, остались не тронуты оправдания необходимости научной деятельности во всех трёх выражениях целей жизни.

Мне нет надобности после того, что сказал, касаться значения научной работы как цели искания истины. Этот индивидуальный ответ ярко связан с неизменностью значения науки в общем сознании в эпоху крушения и колебания других устоев жизни. Он оправдан жизнью тех, кто в этом искании видит цель жизни. Очевидно, они должны и дальше идти тем же путём.

Но я хочу в немногих словах остановиться на двух других формах выражения целей жизни – на альтруистическом оправдании её как проявления любви и сострадания и на социальном оправдании её как нравственном законе.

Есть ли сейчас в нашем распоряжении большая сила помочь человечеству в его бедствиях и страданиях, чем сила научного знания? Есть ли другая, более быстрая форма установления жизни на нравственном законе, чем научная работа в человеческом обществе, расширение знания и силы науки, более мощная её общественная организация? Можем ли мы каким-нибудь другим путём скорее и быстрее подойти к этим задачам, чем научным исканием, углублением в Природу, выявлением её законов и овладением её силами – направлением их на пользу человечеству?

Я помню в дни моей молодости горячие споры о том, как скорее и лучше подойти к избавлению человечества от горя, нищеты, страданий. Путем социальной революции и установления социалистического строя – отвечали одни. Путём увеличения общего богатства порабощением новых сил Природы, познанием Природы и человека – отвечали другие. Жестокую пробу первого ответа дала переживаемая социальная революция. Совершился великий социальный опыт, и он дал такой ответ, такое разрешение спора, которое не рисовалось в самых фантастических предположениях и критике защитников научного искания как средства борьбы со страданиями человечества и несправедливостями социального строя. И в то же время жизнь не тронула идеала научных работников, искавших в науке не только научную истину, но и орудие любви и социальной справедливости. Правда, этот путь как был, так и остался долгим. Невольно мысль переносится в прошлое, к биографиям социальных мыслителей и творцов науки. Чей жизненный путь оправдан жестоким опытом жизни? Ответ ясен, и передо мной встаёт образ того учёного, в жизненных научных исканиях которого ярко блистал элемент любви и сострадания, образ Пастера как человека, указавшего в то время, о котором я говорю, путь, сейчас оправданный историей. Я знаю, что в вечно меняющейся смене событий могут наступить новые искания и сомнения человечества в правильности его пути, но тогда задачам научной работы как любви к человечеству будут противопоставлены не социалистические идеалы нового строя, а что-нибудь новое, ещё не осознанное. Сейчас другой путь на время отпал. Остался один путь, тот, который указал Пастер, а не тот, по которому шли длинные ряды лучших людей старого поколения России – русские и украинцы, немногие из которых имели несчастье дожить до крушения жизненным опытом идеалов своей жизни, своей молодости.

Таковы, кажется мне, те основания, которые дают нам прочную опору; дают ясную цель жизни и деятельности в эпоху мирового кризиса. Цель эта – напряжённая, непрерывная исследовательская работа.

Я пытался обосновать её, как мы видели, очень общими... положениями. <...> Я сделал это именно потому, что думаю, что именно теперь, в эпоху огромного мирового кризиса, мы не должны порывать с общими, самыми основными задачами жизни, должны их иметь всегда перед глазами, должны коренным образом передумать основы нашего миросозерцания, нашего поведения, должны беспощадно критически, ни перед чем не останавливаясь, пересмотреть, чем мы жили, отбросить всё, что разбито жизнью.

<...> Именно теперь, в эпоху жестокой социальной и национальной борьбы, мы должны всегда помнить и ставить впереди общечеловеческие мотивы нашей жизни и нашей деятельности. Должны обращаться к общему, а не к частному. Именно теперь все самые основные, самые общие вопросы человеческого бытия, вечные загадки жизни должны быть живы в обществе, не сходить с поля его зрения, иначе перед нами будет путь морального падения, яркий пример которого дали наш народ и наше общество.

<...> Научная деятельность общества и государства слагается сейчас из: 1) личной творческой работы, великой или малой – безразлично, отдельных людей, 2) из организации научной работы многих, 3) из создания центров и орудий научной работы – библиотек, музеев, лабораторий, исследовательских институтов. Несомненно, в научной деятельности личная научная творческая работа, свободная и ничем не связанная, кроме личных вкусов и понимания науки, является основной её чертой. Без неё нет научной деятельности. Научная работа – наряду с художественным творчеством – есть одно из самых ярких проявлений человеческой личности, её индивидуальности. Целые века наука только и жила этой свободной самодеятельностью личностей.

Но жизнь усложнялась и сила науки росла. Росло и её государственное значение. А с тем вместе менялась форма её общественной организации. При сохранении свободы и независимости личного творчества, умирающего со смертью особи, создавались организации научной работы, охватывавшие отдельных научных работников, их объединявшие, длительность работы которых распространялась на поколения составляющих их особей. Эти организации научной работы являются сейчас самыми мощными орудиями научной работы. Каждый из нас сейчас в сложности современной жизни не может и не должен являться одиноким работником. В современном обществе с его сложным бытом и социальной организацией, давящей на личность на каждом шагу, мы не можем являться распылёнными единицами, мы должны сами сплотиться в мощную организацию, создать социальную организацию научной работы.

Когда перед натуралистами в XX веке стоит вопрос, как быстрее и сильнее, мощнее двинуть научную работу, овладеть в наибольшей степени силами Природы, проникнуть в её тайны, у него может быть только один ответ – надо создать мощную социальную организацию науки.

В. И. Вернадский и религия

"Религия для нас - не потребность духа,

а воспоминание или привычка молодости...

Это обледеневший огонь".

В. О. Ключевский

1

И в наше время вопрос о религиозно настроенных ученых не может считаться чисто академическим, представляющим лишь исторический интерес. Духовный мир ученого, как и всякого живущего в обществе человека, складывается под действием чрезвычайно разнородных по своему характеру обстоятельств - социальных, политических, идеологических, психологических, семейно-бытовых и т. д.; учесть многообразие их влияния, их тончайшие оттенки не представляется возможным. Однако выделить ведущее направление этого влияния и возможно, и необходимо.

В этой связи значительный интерес и актуальность могут представлять попытки показать истоки религиозных "симпатий", имеющих или имевших место у тех или иных ученых. Постановка же и решение данной задачи будут невозможны, если исследователю не удастся проникнуть в тот внутренний интимный механизм возникновения религиозных склонностей ученого, который некоторым образом связан с особенностями его психики и так или иначе отражается на его мировоззрении.

Вопрос об отношении В. И. Вернадского (1863 1945) к религии составляет трудность не столько логического или теоретико-познавательного, сколько психологического порядка.

Уже при первом знакомстве с размышлениями Вернадского относительно его, как он говорил, религиозного миропонимания, исследователь встречается с разительными контрастами и противоречиями. С одной стороны, Вернадский неоднократно (начиная с 80 х годов XIX в.) подчеркивал, что считает себя человеком религиозным. Но, с другой - он совмещает свою религиозность, во первых, с отрицанием веры в бога и в потусторонние, сверхъестественные силы вообще; во вторых, с отрицанием связанных с этой верой религиозных ритуалов; в третьих, с отрицанием всех существующих религий в целом. "Я считаю себя глубоко религиозным человеком, - писал Вернадский. - А между тем для меня не нужна церковь и не нужна молитва. Мне не нужны слова и образы... Бог - понятие и образ, слишком полный несовершенства человеческого" [14, л. 5, 6]. "Не есть ли вся религия - недоразумение... Бог есть один из символов нашего разума" [13, л. 85, 100]. "Мне его не надо" [15, л. 7]. "Принять "откровение" не могу. Религиозные откровения - в частности христианские - кажутся мне ничтожными по сравнению с тем, что переживается во время научной работы" [16, л. 45]. "Мое отрицательное отношение распространяется на все формы живых религий" [17, л. 32]. "Слишком много в них мишуры" [18, л. 56]. "По отношению к Христу нет никаких реальных данных о его существовании. Его реальность многими сейчас отрицается - фольклор" [19, л. 14].

Итак, религиозность - без церкви, молитвы, образов, слов и понятий, в конечном счете - без бога и... без самой религии. Таковы очевидные парадоксы религиозности Вернадского. Как отмечал Ф. Энгельс в "Диалектике природы", "с богом никто не обращается хуже, чем верующие в него естествоиспытатели" [2, с. 514]. К этому можно добавить, что естествоиспытатели религиозные, но в бога не верующие, обращаются с ним еще хуже.

Вернадский как бы согласен с Энгельсом в том, что бог - "противоречив в себе самом" [1, с. 592], и это является достаточным основанием для того, чтобы решительно отвергнуть и веру в бога. Свою религиозность Вернадский совмещает, таким образом, с очевидно атеистическими тенденциями, причем последние относятся не к частным, несущественным сторонам религии, а к ее сущности. "В общем сама идея божества, - пишет Вернадский, - теснейшим образом связана с существованием человечества. В этом ее самое коренное противоречие. Если человек отрешится от связи божества с человечеством - божество для него исчезнет. Но гипотетическая неизбежность божества только и держится его связью с человеком (верою). Понятно поэтому, что божество переполнено антропоморфическими чертами, - и ... наивны попытки "очистить" его, сделать более возвышенным. Этим путем божество исчезает. В науке давно от него отказались" [12, л. 96].

2

Истоки религиозной настроенности Вернадского уходят еще в его ранние детские годы, определяются некоторыми обстоятельствами семейного воспитания, влиянием няни, отца, некоторых товарищей детства. Впоследствии Вернадский писал об этом: "Мои религиозные воззрения в детстве развились сильным образом благодаря влиянию детской - няни, детей сторожей банка, с которыми я играл, и затем под влиянием чтения священных книг, причем особенно сильно на меня действовали тогда "Жития" и "Ветхий завет". В семье у нас царил полный религиозный индифферентизм; отец был деистом, мать была неверующая... Сильное влияние имела, должно быть, няня, человек чрезвычайно хороший и положительно умный... Я любил всегда ужасное, фантастическое; меня поражали образы "Ветхого завета", и я теперь еще помню то наслаждение, с каким я читал историю Саула и Самуила, Авессалома и Давида; мне очень часто представлялись Авель и Каин и т. д. Эти образы вызывали у меня бесконечный ряд вопросов; я верил в существование рая и задумывался, где он находится; меня интересовали вопросы: как жили Адам и Ева, на каком языке они говорили etc. Среди мальчуганов - детей сторожей, с которыми я несмотря на запрещение любил играть, я слышал также рассказы, почерпнутые из апокрифических книг... а рассказы о домовых, о чертях наполняли мою фантазию еще и еще сильнее. Я создал себе какую то религию, полную образов, то страшных, то нежных, но которые жили везде и всюду. Помню, как глубоко и сильно меня интересовали вопросы о том, что делается с душой после смерти, и рисовалось мне, что она долго летает вокруг тела, не может попасть туда, и ей холодно, ей страшно тяжело, она видит, как плачут, как рыдают кругом родные, как ее тело предают Земле... Я помню, как сильно на меня действовала смерть; я, казалось мне, видел этих мертвецов, мрачных, унылых, становившихся вокруг меня, и помню, как перепугал няню, с которой спал в одной комнате: ночью, проснувшись, я стал уверять ее, что ее брат, который недавно умер, стоит тут, в углу, и грозит мне..." [6, л. 21 22].

В 1937 г., возвращаясь вновь к своим религиозным переживаниям детства и юности, Вернадский писал: "Хочется мне набросать этапы своего религиозного миропредставления... Вспомнил, что я дал при переписи ответ: "Верующий вне христианских церквей"... Мой отец и мать не оказывали никакого влияния на мою духовную мысль в этой области... Отец только, когда заметил из разговоров со мной несколько больший интерес к церковности (но не к церковной службе), своими разговорами поправлял мою мысль... От него я узнал мальчиком... о существовании исторической критики "Евангелия". Он особенно любил "Евангелие от Иоанна". Но едва ли признавал его подлинность. Очень любил "Страсти" и всегда бывал на этих службах, но никогда меня не брал. Кажется, в Харькове (в 1868 1876 гг. - И. М.)... я должен был быть на богослужениях - раз или два был... Мать... в церковь не ходила, постов не исполняла. Я не помню, чтобы она говела. Отец говел... Мне кажется, я был на воскресной заутрене в первый раз в Париже в 1880 х годах... Мать стала верующей, когда осталась одна после выхода замуж сестер... В Харькове среди моих товарищей были сыновья священников... Хождение в церковь и интерес к "Евангелию", которое я впервые там узнал и которое мне отец давал читать, возбуждали мой интерес" [16, л. 37].

В гимназические годы (петербургский период - 1876 1881 гг.) Вернадский обращается к изучению истории церкви и вскоре становится признанным авторитетом в этой области. В дальнейшем на поддержание религиозных интересов и настроений Вернадского большое влияние, несомненно, оказали условия социальной среды царской России, пропитанные религиозным культом и религиозной умонастроенностью многих из окружающих его близких друзей и знакомых. Не следует забывать, что большая часть сознательной жизни Вернадского, охватывающая, что очень важно, именно тот период, когда происходит формирование мировоззрения и духовного склада личности, протекала именно в этих условиях.

3

Вместе с тем уже в годы юности рельефно проявилось критическое отношение Вернадского к религии. Оно развивается у него как под влиянием самостоятельного размышления над ее содержанием, так и под воздействием личных наблюдений (и наблюдений близких ему людей) за церковными нравами.

Так, летом 1887 г. Вернадский побывал в поселке Насоново Рославльского уезда Тульской губернии, где ему пришлось познакомиться с бытом некоторых местных священников. Он подчеркивает, что уездные попы фактически выражают интересы наиболее реакционных кругов общества. "Попы, - пишет Вернадский, - растут, растет и поповство, забирает власть и силу к великому удовольствию Победоносцевых и tutti quanti (всех прочих. - И. М.). Попы здесь играют свою роль, и их лапки становятся, по рассказам, из года в год сильнее, могучее и длиннее... Вот несколько типов (далее следует выразительное описание трех типов местных попов: пьяницы, склочника и кулака. - И. М.)" [7, л. 37].

Социальная роль религии оценивается Вернадским более чем сдержанно, а в ряде случаев и резко отрицательно. Он подвергает сомнению проповедуемую церковниками теорию "облагораживающего" влияния религии на народные массы. "Я не смотрю на народ, - пишет Вернадский, - как на зверя с дурными инстинктами, которого сдерживает от дурных поступков религия. Это очень обычное в пользу религии положение никогда не было проверено и исходит из обобщений, которые приняты быть не могут" [8, л 23]. В конечном счете религия принижает разум, в своей основе она иррациональна. "Всякая религия рисует нам... затхлый элемент веры и авторитета" [9, л. 53]. Религия сковывает творческие возможности человека, ученого в том числе. "Христианство исключает свободу искания истины" [11, л. 107]. Религия догматична, в ней "исключается сомнение, и потому она так мертва по своим продолжительным положительным результатам" [5, л. 39]. Вернадский возражает против распространения религиозной литературы, так как она "дурно влияет на народ и вообще на людей, развивая мистицизм, развивая какое-то принижение, покорность перед своим положением "волей божьею"" [4, л. 22].

Критическое отношение Вернадского к религии приводит к тому, что с течением времени у него все более проявляется пренебрежительное отношение к ее формальной стороне. Вернадский, не будучи никогда сознательным сторонником какого-либо определенного религиозного направления, в своих воззрениях на религию эволюционирует в сторону все более решительного отрицания значимости в человеческой жизни и в жизни общества различных религиозных культов.

4

Однако в этот ранний период жизни Вернадского (1880 1890 е годы) попытки отрицания им религии довольно слабы: они не вытекают еще из внутренних закономерностей эволюции Вернадского как мыслителя, не становятся еще его внутренней потребностью. Отрицание им религии в этот период, можно сказать, является по преимуществу метафизическим. Это пока лишь внешнее отрицание, а не внутреннее. Не случайно, что в этот период Вернадский сам себе ставит "неуд" за те попытки отрицания религии, которые им предпринимаются.

Действие приведенных выше причин религиозности Вернадского было еще очень сильным. В одном из своих писем он признается: "Я не могу быть индифферентен к религии. И в самом отрицании я чувствую себя религиозным" [10, л. 4]. Поэтому критическое отношение Вернадского к религии являлось в этот период еще весьма непоследовательным и противоречивым. Так, выступая против распространения в народе религиозной литературы, он отмечает, что в некоторых случаях религия служит своего рода "утешительницей" в нелегкой жизни трудовых людей. "Бесспорно, - писал Вернадский, - что религия иногда служит утешением в народных бедах. Жизнь большинства крайне плоха и всякая иллюзия, хотя бы несколько ее скрашивающая, должна быть ему дана. Мы не видим возможности быстрого, коренного улучшения этой жизни, и если это будет через 2 3 поколения, то из за более или менее вероятной возможности улучшения через 20 100 лет нельзя оставлять страдать миллиарды людей. Смешно это, даже раз считаешь, что нет никакой загробной жизни" [4, л. 22].

Но в то же самое время происходит становление естественнонаучных взглядов Вернадского. И потому в мировоззрении ученого идет все более интенсивный процесс обострения и роста противоречий между естественнонаучным материализмом, с одной стороны, и религиозно-идеалистическими элементами этого мировоззрения - с другой. Очевидно, что в пределах мировоззрения Вернадского эти противоречивые тенденции в силу своей принципиальной непримиримости разрешены быть не могли.

Но существовали ли эти ненаучные (религиозные) тенденции в рамках мировоззрения Вернадского вообще? Вопрос непростой, так как для его окончательного решения имеющихся данных недостаточно. Думается все же, что в какой то сравнительно короткий промежуток времени, когда Вернадский только еще "находил себя", а его взгляды еще прочно не устоялись, не приобрели в полной мере необходимого научного фундамента, находясь как бы в состоянии неустойчивого подвижного равновесия (скорее всего это был период середины 1880 х - начала 1890 х годов), в его мировоззрение входили еще эти религиозно-идеалистические, ненаучные элементы. Об этом свидетельствует, например, упоминаемый в "Дневнике" спор Вернадского с Л. Н. Толстым по поводу бессмертия души, относящийся к 1893 г. [9, л. 68]. "В молодости, - писал Вернадский, - я допускал бессмертие души, но не видел места единому Богу" [13, л. 117].

Ввиду невозможности рационального разрешения этих противоречий Вернадский ищет выхода из создавшихся затруднений, пытаясь отнести религию к сфере этических проблем, т. е. перенести ее из мировоззрения в ту область, которую он сам рассматривал как пограничную между разумом и чувствами сферу человеческого поведения, хотя первоначально он категорически отвергает целесообразность какой-либо связи между этикой и религией [3]. "Так называемое религиозное чувство, - писал Вернадский, - и есть сумма нравственных стремлений, которые могут облекаться в те или иные формы" [8, л. 23]. Вторая причина обращения религиозности Вернадского к этике заключалась в том, что он не находил в идеологии господствующих классов дореволюционной России ответа на постоянно волновавшие его моральные запросы. В итоге Вернадский по существу становится на точку зрения, согласно которой, говоря словами Планка, "наука нужна человеку для познания, а религия - для поведения" (цит. по [21, с. 100]).

В конечном счете противоречие между материалистическими основами и религиозными элементами своего мировоззрения Вернадский разрешает благодаря тому, что религия полностью изгоняется из его мировоззрения и доступ для нее туда оказывается навсегда закрытым. И здесь мы подходим к ответу на вопрос о том, что же в действительности представляла собой эта столь загадочная религиозность Вернадского.

5

На наш взгляд, главная особенность религиозности Вернадского заключается в том, что она находилась не в сфере его идеологии, различного рода концепций, понятий, идей и т. д., а, так сказать, этажом ниже - в области его психики, различных, часто весьма туманных переживаний и настроений, смутных образов, эмоций и т. п. По некоторым интимным записям в "Дневнике", в письмах можно явственно проследить связь религиозности Вернадского с различными эмоциональными состояниями (возникавшими иногда и при чтении религиозной литературы, например Библии).

Эту особенность своей религиозности отмечал и сам Вернадский. "Я чувствую, - писал он, - что вне рационализирования я глубоко религиозный человек (курсив наш. - И. М.)" [15, л. 7]. Вернадский отвергает обычные религиозные представления не только по причине их явно антинаучного характера, но также и потому, что они в их обычном, массовом проявлении не могут выразить всей глубины его собственных эмоциональных переживаний. "Всякое выражение божества кажется мне бледным искажением... так как оно отдаленно не выражает того, что я в глубине себя чувствую" [15, л. 7].

Осознавая свою религиозность в обобщенном виде, Вернадский, в частности, писал: "Чувство религиозное и религиозное переживание, когда оно достигнет известной высоты, несовместимо ни с каким выражением образного и рационалистического характера, которое заключает в своей основе представления или понятия, зависящие от преходящих представлений времени и места. С этой точки зрения должны быть оставлены в стороне все построения теологов, философские, религиозные концепции или создания догмы и культа любой конкретной религии. Они все могут иметь значение только иллюстрации или далекого подхода к действительному святая святых всякой религии, не выразимого в своей основе ни в словах, ни в образах, может быть глубже всего сказывающихся - во внешнем выражении - в музыке, и то только отраженно... Откровение - всякой религии - есть неизбежное ограничение, иногда чрезвычайное сужение того, что может и должно давать религиозное переживание человеческой личности" [13, л. 12].

Сущность религиозности Вернадского как некоторой эмоционально-психической настроенности можно раскрыть более конкретно: это переживание единства человека с природой, Космосом вообще, единства с живой природой в особенности, чувство космичности жизни и разума, гармонии мира и т. п., то, что А. Эйнштейн однажды назвал "космическим религиозным чувством", свойственным, по его мнению, многим "серьезным ученым" [25, с. 129]. Этим чувством и был наделен Вернадский - ученый, несомненно, в высшей степени "серьезный".

6

Возникает вопрос: можем ли мы эту эмоциональную настроенность Вернадского, свойственное ему "космическое религиозное чувство" ставить на одну доску с обыденной религиозной психологией верующих, с обыденным, массовым религиозным чувством? На наш взгляд, такое отождествление было бы глубоко ошибочно. Нельзя не видеть по крайней мере некоторых особенностей эмоционально-религиозных переживаний Вернадского, существенно отличающих их от обычного религиозного чувства.

1. Религиозные эмоции верующих в массе своей носят, как правило, конкретно-чувственный характер. Они отличаются своей образностью, наглядной представимостью и связаны с совершенно конкретными ощущениями - зрительными, слуховыми и др. Напротив, эмоционально-религиозная настроенность Вернадского носит абстрактно-чувственный характер настолько обобщенного эмоционального переживания, что из него испаряются буквально все конкретные атрибуты специфически религиозного чувства.

2. Религиозные чувства верующих направлены на объекты, реально не существующие (бог, ангелы, святые и т. п.). Напротив, эмоционально-религиозные переживания Вернадского имели своим содержанием вполне реальные объекты - Космос, жизнь, человека, разум, науку и научное творчество.

3. Религиозные чувства верующих людей сопровождают собой так называемое молитвенное, по существу иррациональное состояние личности. У Вернадского они сопровождали, напротив, вполне рациональное состояние его духа, выражали прежде всего переживание ученым своей научной мысли, процесса своего научного поиска, философских размышлений.

С религиозным в обычном понимании человеком Вернадского объединяют лишь чисто формальные моменты: как и этот религиозный человек, Вернадский переживает. Однако его переживания были столь глубоки и своеобразны, что они уже не могли спокойно уживаться "под одной крышей" вместе с узким религиозным содержанием в его прямом и непосредственном смысле.

Религиозность Вернадского - это лишь не поддающаяся адекватному словесному выражению ("Мысль изреченная есть ложь", - любил повторять ученый слова Ф. И. Тютчева) и в этом смысле интуитивно-подсознательная форма выражения той постоянной внутренней настроенности, самоуглубленности, которые были столь характерны для всего его духовного облика. Ее действительный смысл не может быть понят вне этого, общего психологического фона внутреннего "я" Вернадского.

Яркую картину рисует в этом отношении запись в "Дневнике" 22 июня 1923 г., вскоре после того, как Вернадский перешагнул 60 летний рубеж своей жизни [14, л. 5 6]:

"Вся жизнь и все наиболее большие и глубокие переживания - мгновенны и далеко не достигают хотения.

В любви, в мыслях, в успехах, в достижениях, в глубочайших переживаниях и подъемах личности - всегда, когда начинает подходить разум - чувствуешь мгновенность и недостаточность пережитого по сравнению с внутренней сущностью! То же - величайшее музыкальное произведение, художественное творение, картина природы. Это все только отдаленное эхо того, чего хочешь. И чувствуешь и в нем то же самое всегда неполное и мгновенное отражение чего то того, к чему стремишься.

И вот, написавши эти строки, - видишь, что выразить мысль не удалось. И нет сейчас воли и умения выразить яснее.

Но можно ли выразить это образами и словами?

Страха смерти - у меня нет и никогда не было. Чувство мгновенности жизни - чувство вечности и чувство ничтожности понимания окружающего! И себя самого!

Смерть приходит всегда и окружающее полно ею. Это - неизбежное, как сама жизнь. И также бесконечное?

Я считаю себя глубоко религиозным человеком. Могу очень глубоко понимать значение, силу религиозных исканий, религиозных догматов. Великая ценность религии для меня ясна не только в том утешении в тяжестях жизни, в каком она часто оценивается. Я чувствую ее как глубочайшее проявление человеческой личности. Ни искусство, ни наука, ни философия ее не заменят, и эти человеческие переживания не касаются тех сторон, которые составляют ее удел.

А между тем для меня не нужна церковь и не нужна молитва. Мне не нужны слова и образы, которые отвечают моему религиозному чувству.

Бог - понятие и образ, слишком полный несовершенства человеческого".

7

Сказанное выше означает, что "религиозность" (здесь у нас уже есть все основания поставить это слово в кавычки) Вернадского должна пониматься с большими оговорками. "Религиозность" Вернадского носила лишь условно-символический характер, она была связана с воспоминаниями прошлого и старыми традициями, от влияния которых не бывает свободен ни один человек. Живучесть же и стойкость именно религиозных традиций общеизвестны. Стать в позу "всезнающего" критика и "громить" религиозные слабости ученого - дело самое простое, так как здесь все кажется "ясным". Но это - ясность чистой доски, на которой ничего не написано. Гораздо труднее понять и оценить интеллектуальную силу ученого, который вопреки сильнейшим и чрезвычайно стойким религиозным традициям сумел по существу освободиться от религиозной, как он сам говорил, "мишуры" и встать на иной, противоположный религиозному путь научных исканий.

Вопрос о "религиозности" Вернадского, для того чтобы получить удовлетворительное разрешение, должен быть преобразован в качественно иной, более широкий и более фундаментальный вопрос о психологическом, эмоциональном базисе его мировоззрения. Здесь следует подчеркнуть, что, бесспорно, этот эмоциональный базис был более обширен и глубок, нежели его "религиозная" оболочка. Он мог облекаться в эту оболочку, но мог от нее и не зависеть (что случалось, в конечном счете, гораздо чаще). В конце концов, он прорывал ее узкие рамки и выходил за ее пределы. Эмоциональные переживания ученого лишь по временам облекались во внешне "религиозные" феномены. Это была старая теологическая форма выражения нового психологического содержания, "традиционная" форма проявления внутренних, тесно связанных с процессом научного творчества, отношением к миру и к жизни в целом, эмоционально-личностных и одновременно эмоционально-космических переживаний, - форма, к которой Вернадский обращался, но и без которой он также превосходно обходился.

В мировоззрении Вернадского нет места богу-творцу, он его решительно отвергает, так же как он отвергает потусторонние силы вообще и разного рода, по его выражению, "нечисть". По отношению к себе у Вернадского мы не встречаем даже словосочетания "религиозная вера". Он говорит о себе не как о человеке "верующем", а как о человеке "религиозном". Вернадский делал неоднократные попытки как то выразить словесно свои "религиозно окрашенные" эмоциональные переживания. Он называл себя пантеистом, гилозоистом и даже язычником. Но ни одно из этих понятий не могло его полностью удовлетворить, так как не выражало адекватно сущности его эмоционального отношения к себе и миру.

Поэтому нет никаких оснований для того, чтобы характеризовать мировоззрение Вернадского как якобы "религиозно-мистическое" [20, с. 568]. Еще меньше имеется причин изображать Вернадского в роли некоего "активного" религиозного деятеля, чуть ли не "борца" за какую то "новую" религию. Характеристики Вернадского как "фанатичного религиозника" [24, с. 187], как "богостроителя, проповедника "очищенной" и "облагороженной" религии" [26, с. 99] с действительностью не имеют ничего общего. Рассуждать подобным образом - значит часть (и к тому же не самую важную) смешивать с целым, видимость принимать за сущность.

Религиозность В. И. Вернадского отдаленно напоминает отношение к религии Аристотеля, который, как отмечают современные исследователи, хотя и был религиозен, в то же время ни в какой особой религии не нуждался [22, с. 262, 265]. По духу гораздо ближе к Вернадскому И. В. Гёте, который, как писал Энгельс, "неохотно имел дело с "богом"; от этого слова ему становилось не по себе; только человеческое было его стихией" [1, с. 594].

И. И. Мочалов

доктор философских наук

Литература

1. Энгельс Ф. Положение Англии. 1844/Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. М.1955.

2. Энгельс Ф. Диалектика природы. 1873 1883 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. М.1961.

3. Вернадский В. И. Этика. 1882 // Архив АН СССР. Ф.518. Оп. 1. Д. 161.

4. Вернадский В. И. Дневник. 1884 1885 // Там же. Оп. 2. Д. 212.

5. Вернадский В. И. Письмо к Н. Е. Вернадской 29 мая 1886 г. // Там же. Оп. 7. Д. 33.

6. Вернадский В. И. Письмо к Н. Е. Вернадской 21 июня 1886 г. // Там же.

7. Вернадский В. И. Письмо к Н. Е. Вернадской 4 июня 1887 г. // Там же. Д. 34.

8. Вернадский В. И. Письмо к Н. Е. Вернадской 3 августа 1888 г. // Там же. Д. 35.

9. Вернадский В. И. Дневник. 1890 1894 // Там же. Оп. 2. Д. 5.

10. Вернадский В. И. Письмо к Н. Е. Вернадской 11 мая 1891 г. // Там же. Оп. 7. Д. 38.

11. Вернадский В. И. Дневник. 1894 1896 // Там же. Оп. 2. Д. 7.

12. Вернадский В. И. Мысли. 1901 1911 // Там же. Оп. 1. Д. 161.

13. Вернадский В. И. Мысли. 1920 1931 // Там же. Оп. 1. Д. 162.

14. Вернадский В. И. Дневник. 1922 1924 // Там же. Оп. 2. Д. 12.

15. Вернадский В. И. Дневник. 1925 // Там же. Д. 13.

16. Вернадский В. И. Дневник. 1926 1938 // Там же. Д. 14.

17. Вернадский В. И. Дневник. 1941 1943 // Там же. Д. 21.

18. Вернадский В. И. Письмо к Е. Г. Ольденбург 26 мая 1943 г. // Там же. Д. 57.

19. Вернадский В. И. Дневник. 1943 1944 // Там же. Д. 22.

20. Деборин А. М. Проблема времени в освещении акад. В. И. Вернадского // Известия АН СССР, 7 серия. Отд. матем и естеств. наук. 1932. N 4.

21. Клор О. Естествознание и религия // Вопр. философии. 1960. N 5.

22. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Аристотель. М., 1982.

23. Менде Г. Макс Планк и религия // Макс Планк и философия. М. 1963.

24. Новогрудский Д. Геохимия и витализм // Под знаменем марксизма. 1931. N 7 8.

25. Эйнштейн А. Религия и наука. 1930 // А. Эйнштейн. Собрание научных трудов. Т. IV. М. 1967.

26. Яковлев В. П. В. И. Вернадский о соотношении науки, философии, религии и морали // Некоторые вопросы исторического материализма. Ростов н/Д. 1962.

|